Compte rendu de Lynteris Christos, 2019, Human Extinction and the Pandemic Imaginary. Oxon/New York, Routledge.

Le changement climatique n’est pas uniquement un désastre environnemental, c’est aussi une crise de l’imagination. L’auteur et anthropologue indien Amitav Ghosh (2016) explique ainsi que les décideurs politiques peinent à saisir la violence de la catastrophe qui ne se conjugue déjà plus au futur. Il y a fort à parier que la pandémie de COVID-19, du fait de la lecture environnementaliste qui en est faite, renouvelle le traitement littéraire et médiatique du thème de l’apocalypse à l’ère de l’Anthropocène. Ne peut-on en déceler les prémices dans les images de la fin de l’humanité qui inondent déjà les médias ? Publié en avril 2020, à l’aube de la pandémie, Human Extinction and the Pandemic Imaginary fournit une grille de lecture pour comprendre cet « imaginaire pandémique ». Ce compte-rendu entend problématiser la tension entre l’imaginaire pandémique dominant examiné par l’ouvrage, et un imaginaire émergent. Par le biais de comparaisons entre de précédentes pandémies et celle dont nous faisons actuellement l’expérience, nous esquissons les inflexions du genre, et invitons à contextualiser, dans l’histoire, mais aussi dans l’espace, la nouveauté des discours pandémiques.

L’auteur de l’ouvrage, Christos Lynteris, est professeur d’anthropologie médicale à l’Université de St Andrews en Écosse. Depuis plus de dix ans, il travaille à refonder l’étude anthropologique et historique des épidémies à travers une description rigoureuse de leurs dimensions épistémologiques, biopolitiques et ontologiques, une ambition dont témoigne l’ouvrage The Anthropology of Epidemics, codirigé avec Ann H. Kelly et Frédéric Keck (Kelly et al. 2019). Ses recherches sur la troisième pandémie de peste, la Peste de Chine qui fit plus de 15 millions de morts entre 1855 et 1959, l’ont conduit à interroger l’apparition de la figure du rat comme « méchant » vecteur d’épidémies. Il poursuit depuis un projet d’investigation de l’imaginaire épidémique, nourri par la science, les arts et les médias. L’idée d’écrire un livre sur la persistance de ces tropes est née à la faveur d’un voyage en avion. Après avoir regardé le blockbuster World War Z (Forster 2013), où un épidémiologiste tente de sauver l’humanité d’une épidémie de zombification (p. x), Lynteris en est venu à s’intéresser au futur des zoonoses, dont le passé avait jusqu’alors été l’objet principal de ses recherches.

Human Extinction and the Pandemic Imaginary prouve, s’il en était besoin, la fertilité de l’étude des épidémies pour la création de concepts en sciences sociales. L’ouvrage déploie une armature conceptuelle d’une sophistication rare dans un champ de recherches en effervescence depuis les années 2010. L’intérêt des sciences sociales pour les maladies infectieuses et leurs représentations n’est certes pas sans précédent. La notion d’« épidémie imaginée » a longtemps été utilisée, en particulier en histoire, dans un sens constructiviste, en opposition aux épidémies réelles (Alcabes 2009). Elle sert à dénoncer la manipulation du lexique épidémique pour susciter l’effroi et mobiliser l’action face à une diversité de menaces. Dans une acception fonctionnaliste, le concept d’« imaginaire épidémique » est plus couramment usité comme synonyme de fiction, et désigne les récits qui structurent la réponse sociale aux épidémies. La spécialiste des médias Priscilla Wald a par exemple livré, dans Contagious : Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative (2007), une analyse décisive de la manière dont les récits épidémiques renforcent le sentiment d’appartenir à une communauté de destin biopolitique. Plus récemment, dans une optique structuraliste, Frédéric Keck (2015) a suggéré de penser l’imaginaire de la préparation aux épidémies de maladies d’origine animale (ou zoonoses) comme ouvrant un espace de fiction où humains et animaux échangent leurs perspectives et partagent de nouvelles formes de responsabilité. Lynteris suit Keck en axant son argumentaire sur les pandémies de zoonoses, qui, selon lui, reconfigurent la relation entre humains et non-humains. Il instaure ce faisant un dialogue entre théorie sociale et discours scientifique, une méthode initiée par l’anthropologie médicale à la fin du XXe siècle. Là où l’ouvrage innove, c’est dans la confrontation des sources à un corpus philosophique classique. L’auteur entend par là questionner ce qui fait l’humain à l’heure des pandémies.

Son argumentation part du constat de la transformation récente des imaginaires de l’extinction. La disparition massive d’espèces animales, et potentiellement de l’humain, est souvent imputée à la technologie moderne (nucléaire, industries fossiles, etc.) et à sa maîtrise par l’homme. Par contraste, la « prochaine épidémie » semble émerger de la « nature » même, pensée comme réservoir immanent de pathogènes perturbé par l’activité humaine (p. 6). Pour l’auteur, l’épidémie d’origine zoonotique contredit le projet de maîtrise de la relation entre humains et nature. Cet argument fait écho aux critiques de l’écomodernisme, telle celle de l’anthropologue Alf Hornborg (2015) qui s’est notamment prononcé contre une réponse technocentrique aux enjeux de l’Anthropocène, laquelle ignore le coût du technopouvoir et son mépris à l’égard des populations qui n’en profitent guère. Mais Lynteris ne surfe pas sur la vague théorique qui irrigue cette critique en anthropologie. Il ne démontre pas que les inégalités sont renforcées par les flux de capitaux et de technologies pour la préparation aux pandémies dans le monde. Il ne « décentre » pas non plus notre regard par une ethnographie des interdépendances entre humains et non-humains, pathogènes y compris, hors du monde euroaméricain. Au lieu d’une critique frontale de la maîtrise technologique réaffirmée par l’imaginaire pandémique, il effectue un pas de côté et éclaire les conditions, conséquences et apories de ce paradigme. Pour ce faire, il emprunte moins à Donna Haraway et Eduardo Viveiros de Castro qu’à Walter Benjamin, Cornelius Castoriadis et à d’autres penseurs de la domination affiliés (même de façon distante) à l’École de Francfort — une référence minoritaire en anthropologie contemporaine, et unique dans l’anthropologie des épidémies1. Pour cette raison, ce compte-rendu se concentre sur l’apport de ce corpus, connu sous le nom de « théorie critique », à l’anthropologie des épidémies. À rebours du consensus anthropologique susmentionné, il défend une critique de l’imaginaire dominant qui clarifie les modalités selon lesquelles de nouvelles formes culturelles « émergent », dans le vocabulaire du père des études culturelles Raymond Williams (1977). Pour reprendre les mots de Christos Lynteris, « l’étude anthropologique de l’extinction de l’humanité offre une position privilégiée pour examiner les limites des conditions [de la vie humaine dans le monde] comme instituées dans le processus d’autocréation sociale » (p. 142)2. Autrement dit, c’est en examinant l’imaginaire pandémique dominant et ses fêlures qu’on pourra jauger de la nouveauté des récits contemporains, tels ceux qui innervent le discours sur la pandémie de COVID-19.

Théorie critique de l’imaginaire pandémique : de la méthode comme argument

Au cœur du concept d’imaginaire qui sous-tend l’ouvrage, Christos Lynteris place la tension entre les dimensions instituées et instituantes du corpus qu’il examine. Cette distinction fait l’objet de développements méticuleux dans l’introduction (p. 10-13). Elle est empruntée au philosophe franco-grec Cornelius Castoriadis, cofondateur du groupe de réflexion postmarxiste Socialisme ou Barbarie, qui aurait inspiré les évènements de mai 1968 en France. Castoriadis a dressé le réquisitoire de la plupart des courants intellectuels de son temps : il a critiqué le structuralisme, l’existentialisme et le postmodernisme, ainsi que les théories critiques allemandes (dont il se rapprochait pourtant par ses réflexions sur les rapports entre démocratie et totalitarisme). Si, pour les existentialistes, à travers l’imaginaire, l’humain a la possibilité de se réaliser comme conscience libre, Castoriadis situe l’imaginaire entre deux pôles, l’un créateur et l’autre conservateur (1997). L’imaginaire, faculté sociale plus qu’individuelle, est pour lui principe de création de formes nouvelles. Toutefois, une fois cristallisées en institutions, celles-ci reproduisent l’hégémonie. Dans cette oscillation entre autonomie et hétéronomie, l’imaginaire opère comme un seuil critique où s’institue la société. Human Extinction and the Pandemic Imaginary emprunte à Castoriadis cette idée d’une tension entre institué et instituant, et en fait un ressort dramatique de l’imaginaire pandémique (p. 12-13). À travers les images de l’apocalypse, Lynteris pressent un futur où l’humanité aura cessé d’exercer son emprise sur les relations entre humains et non-humains et libérera le vivant de cette contrainte. Cependant, dans la mesure où ces images nourrissent les politiques de préparation aux épidémies, elles condamnent l’humanité à se reproduire par le contrôle politique et technologique. Pour l’auteur, cette dynamique n’est pas dialectique au sens où elle pourrait être résolue par la synthèse des deux dimensions dans la production du social. Elle rend plutôt compte d’une « dialectique négative », à la façon de Theodor Adorno : il faudrait affronter l’inadéquation entre concepts et monde matériel par la critique, afin de promouvoir l’imaginaire comme force créative de nouvelles réponses aux pandémies.

La philosophie d’Adorno rejette par ailleurs la séparation entre la méthode de recherche et l’objet de la recherche, une disjonction qui relèverait de la mystification. Lynteris fait indéniablement de cette position un principe. Le premier chapitre de l’ouvrage livre une introduction magistrale de la méthode de l’anthropologue (p. 24-41). Il y pose les bases de son raisonnement sur la pandémie comme fin du monde, précédemment pensée comme « prophétie pandémique » par Carlo Caduff (2015). Ce dernier a montré que, notamment aux États-Unis dans les années 2000-2010, les microbiologistes ancraient leurs prédictions pandémiques dans une représentation des virus comme mutants de manière continue et imprévisible. Lynteris occupe un nouveau terrain critique en étoffant cette conception et le concept d’imaginaire qui y est lié. Contrairement à Caduff qui s’intéresse à la vulnérabilité qui sous-tend la vision états-unienne de l’apocalypse, il n’historicise pas cet imaginaire. Il porte son attention sur la relation structurelle entre les images actuelles de la fin pandémique du monde et celles véhiculées par des écrits anciens sur l’extinction de l’humain. Il compare entre autres la structure temporelle de l’apocalypse dans les écrits sur la peste d’Athènes de Thucydide, historien de la Grèce classique, à celle présagée par la littérature scientifique à partir des années 1990. En effet, c’est à partir de ces années que la menace de nouveaux « pathogènes mystérieux » commence à faire craindre aux scientifiques et politiques l’extinction de l’humanité. Aux États-Unis, puis dans les institutions internationales, s’impose l’idée du besoin de surveillance des virus émergents pour le bien de la santé mondiale (King 2002). Lynteris analyse dans ce paradigme un renversement des temporalités classiques de l’apocalypse, le katechon et l’eschaton. Dans les écrits de Thucydide et de saint Paul, le katechon, ou « temps de la fin », manifeste une rétention de l’anomie sociale qui précède l’eschaton, la rédemption ou « fin des temps ». La « prochaine pandémie » serait ambiguë en ce qu’elle signe une « fin des temps » sans rédemption, dans laquelle l’état d’anomie se prolonge. Ainsi, dans le film 12 Monkeys (Gilliam 1995), l’humanité est ramenée à l’état de survie par une épidémie qu’elle a contribué à déclencher. Dans un tel imaginaire pandémique, l’humain est déchargé du principe de maîtrise au fondement de sa relation avec le monde, alors qu’il a réalisé sa nature propre en développant son pouvoir technologique jusqu’à déclencher une pandémie.

Il y a un pessimisme fondamental, dans les productions hollywoodiennes, mais aussi au sein d’institutions telles que l’Organisation mondiale de la Santé ou le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis, à l’égard de la capacité des humains à imaginer la « prochaine épidémie » autrement que comme une revanche de la nature qui annihilerait l’humanité — comme espèce et comme ontologie. Ce pessimisme n’est pas sans rappeler les thèses apocalyptiques de Walter Benjamin sur les contradictions inhérentes au progrès technologique. Et pour cause, l’imaginaire pandémique est producteur de formes culturelles, comme autant d’« images dialectiques » discordantes qui contrarient le flot du progrès, et que l’ouvrage explore une à une : l’épidémiologiste, le zombie, le monde d’après, etc. Contrairement à de nombreux commentateurs, Lynteris se refuserait sans doute à interpréter les scènes de pillage urbain observées après les annonces de confinement au début de la pandémie de COVID-19 comme un acte de dépassement du capitalisme. Comme l’indiquent, dans le registre populaire, les « memes » qui montraient des rayons de papier toilette assaillis par des zombies, il n’y a rien de révolutionnaire et salvateur dans la pandémie. Elle culmine comme processus de déperdition ontologique, aussi indexé par les films de zombies classiques, tels que Night of the Living Dead (Romero 1968), d’ailleurs influencé par les pandémies de grippe du début du siècle. À la manière de Benjamin, Lynteris cherche une alternative à la quête du « sens » des épidémies, qui enferme tout phénomène dans une grille de compréhension totalisante sous prétexte de transcender la domination du capitalisme. Il est attentif à la façon dont ces formes, faussement familières, sont traversées par des ruptures de régime ontologique, entre maîtrise et servitude comme dans 12 Monkeys, entre révolution anticapitaliste et mort de la socialité humaine comme dans les « memes » pandémiques.

Figure 1 : Un des nombreux « memes » pandémiques revitalisant l’imagerie des zombies

Crédit : boredmeme, https://imgflip.com/i/3sprdx.

Ce premier chapitre inaugure donc la méthode qui caractérise l’ouvrage. Elle est inséparable d’un style dont les constructions logiques complexes (l’auteur affectionne, comme Walter Benjamin, les conjonctions corrélatives sur le modèle de « ce n’est pas tant… ni... mais que... ») rendent la lecture ardue, mais stimulante pour l’intellect. Le texte est saturé de références à des auteurs classiques et à leurs commentateurs contemporains, juxtaposées à des jeux vidéo comme The Last of Us (Naughty Dog 2013), des blockbusters comme Contagion (Soderbergh 2011), et à la presse anglophone. Lynteris se défend pourtant d’« intellectualisme » (p. xi). En cela il suit les enseignements de l’École de Francfort, dont il a analysé ailleurs le « potentiel pour la théorie critique » en anthropologie (Lynteris 2018). Si ses références sont éclectiques, c’est parce que, tel le « chiffonnier » opposé par Benjamin au « flâneur », il scrute méthodiquement les failles de la vie sociale, à la recherche de fragments dévalués — tel un film de zombies — dont il peut transformer la valeur d’usage. Il monte ses références par télescopage entre les époques, en connectant concepts anciens et récits d’anticipation, et illumine le caractère contradictoire de la modernité en y révélant le rôle qu’y jouent certains archaïsmes. Si « déplacement » il y a, il ne s’agit pas d’un décentrement au sens d’une anthropologie des ontologies. Il s’agit plutôt, ainsi que l’a écrit Marc Abélès au sujet de l’anthropologie de Walter Benjamin, d’un déplacement comme « stratégie heuristique où l’anticipation culturelle constitue un opérateur décisif pour réaliser le travail de dislocation qui permet d’accéder à la complexité véritable du présent » (2008 : 25). En révélant la fragmentation de l’idéologie au pouvoir, l’anthropologue ouvre un espace d’interrogation sur le politique, et les moyens de le repenser.

La suite de ce compte-rendu résumera les caractéristiques des figures mythiques de la pandémie, et mettra en valeur les tensions qui, selon Lynteris, les traversent. Nous tenterons d’évaluer leur postérité en y juxtaposant les figurations, résiduelles et émergentes, qui peuplent l’imaginaire de la maladie COVID-19. Nous reviendrons en conclusion sur l’effet de cette œuvre de dislocation temporelle, et défendrons l’intérêt d’y associer un autre décentrement, par la considération des imaginaires de peuples déjà décimés par des épidémies.

Figures de l’imaginaire pandémique

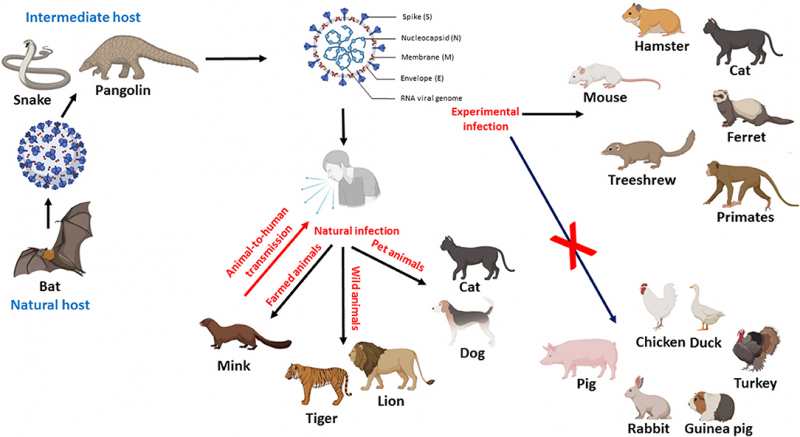

La première figure examinée par Human Extinction and the Pandemic Imaginary est la plus importante pour comprendre la transformation de l’imaginaire pandémique (p. 42-76). Il s’agit du mythe de la transmission interespèce de maladies zoonotiques, qui ôte au temps de la fin (katechon) toute notion de maîtrise humaine. Lynteris se distancie d’une appréciation littérale de l’origine animale, qui ferait d’une espèce considérée comme réservoir de maladies un point de départ absolu de la pandémie (p. 44). Dans une publication sur les « origines impératives du COVID-19 » (2020), il a d’ailleurs critiqué la volonté d’attacher les origines de la maladie à un ordre animal (les chauves-souris) et à un lieu (la Chine). Il voit dans cette passion de l’épidémiologie pour les origines de la fin une collection de mythèmes au sens de Claude Lévi-Strauss (1958). La notion de spillover notamment, le saut d’un pathogène d’une espèce à une autre, représente une unité narrative fondamentale pour la construction de mythes des origines. C’est par l’étude de la place du spillover dans les « diagrammes de maladies » zoonotiques que Lynteris identifie un pivot de l’imaginaire pandémique, véritable générateur d’ontologies. Il compare les diagrammes antérieurs au paradigme des maladies infectieuses émergentes à ceux qui lui sont postérieurs. Ces diagrammes, initiés dans les années 1920-1930 pour rendre compte de la circulation de la peste, mettent en avant des « cycles zoonotiques ». La maladie y est dépeinte comme une circulation entre animaux, et l’infection humaine comme une impasse pour le pathogène, que l’on peut éviter par la séparation entre les hommes et les animaux. Cette image sanitaire a été malmenée par la montée des infections émergentes. À partir des années 1990, des « représentations en toile d’araignée » font concurrence aux diagrammes cycliques : différents catalyseurs — la déforestation, la mondialisation des transports, le réchauffement climatique, etc. — engendrent l’infection par spillover, présentée comme une destinée indépassable de l’existence humaine se réalisant dans l’activité technologique. Cette émergence irrépressible est un imaginaire institué et un point d’ancrage pour la préparation aux épidémies. Les politiques globales de gestion des pandémies de grippe, de coronavirus, et d’autres infections émergentes comme Ebola, condamnent tout effort de prévention à la futilité, puisqu’elles acceptent l’émergence de nouveaux pathogènes, irréductible au calcul des risques.

Au lieu de faire de cet imaginaire institué une lecture strictement biopolitique, Lynteris considère que les diagrammes actuels instituent une image où la fin de l’humanité surgit de l’interaction entre humains et non-humains sous l’effet de l’exploitation technologique. Il serait néanmoins intéressant d’intégrer à ce modèle les diagrammes générés par l’épidémie de COVID-19. En plus des schémas désormais classiques des cycles zoonotiques et du spillover pathogéniques, de nouvelles représentations sont apparues : par exemple, celle de la « zoonose inverse » ou spillback, où l’homme, infecté par une zoonose, transmet le SARS-CoV-2 à d’autres animaux tels que les visons, comme aux Pays-Bas et au Danemark en 2021. Cette forme émergente pourrait déstabiliser la dialectique qui met la maîtrise technologique et sa négation au cœur des diagrammes de la maladie.

Figure 2 : Diagramme montrant la complexité des relations interespèces impliquées dans la transmission du SARS-CoV-2

Crédit : Licence CC BY, BioRender.com (Madhy et al. 2020).

Le dernier chapitre de l’ouvrage, en symétrie au deuxième, traite du « monde d’après » comme eschaton, c’est-à-dire en questionnant son aspect rédempteur (p. 118-135). Il examine les images du monde d’après l’apocalypse pandémique, popularisées par des films hollywoodiens comme I Am Legend (Lawrence 2007), ou le recueil d’essais de T. C. Boyle (2001), After the Plague. Des paysages de ruines urbaines y sont hantés par une faune tropicale luxuriante. Loin de l’utopie écologiste où jardin d’Éden et vie sauvage se confondent (en contradiction avec le texte biblique), Lynteris voit dans l’imaginaire institué d’un Manhattan réensauvagé une fantaisie coloniale, où le technopouvoir métropolitain est vaincu et les tropiques sont une « condition ontologique universelle » (p. 125). Les derniers humains, en dépit de leurs rêves de féralité, errent esseulés et désorientés par les interrupteurs qui ne fonctionnent plus. L’auteur en conclut que, dépourvus de leur capacité d’action sur le monde, ils sont incapables de se réinventer en dehors de la relation de maîtrise. Dans un état de « suspension ontologique » (p. 129), ils ne sont plus vraiment des êtres historiques, et pas vraiment des êtres naturels. Lire ce chapitre en 2021 convoque forcément les images de villes, vidées de leurs habitants, qui ont circulé au printemps 2020 : elles ont quitté le registre de la science-fiction pour entrer dans celui de la photographie documentaire3. On peut néanmoins être surpris par leur caractère anti-spectaculaire : au lieu de ruines, les voitures y sont garées dans l’attente de leur propriétaire ; au lieu de girafes, des chats traversent précautionneusement les voies de tramways. Lors de cette pause généralisée, le monde paraît toujours « actionnable », bien que temporairement non actionné.

Figure 3 : La Piazza del Duomo de Milan, pendant le confinement du printemps 2020

Crédit : Photographie Mick de Paola (2020), mise à disposition par Unsplash (https://unsplash.com/fr/@themick79i/collections).

Deux figures antithétiques occupent l’espace compris entre visions du « temps de la fin » et celles de la « fin des temps ». La première est celle du super-contaminant (super-spreader) analysée dans le troisième chapitre de l’ouvrage (p. 77-98). Le super-contaminant, un individu qui viole la loi de l’infection symbolisée par la valeur R0 et transmet l’infection à un grand nombre de personnes en contact avec lui, marque le raisonnement épidémiologique. C’est le cas, par exemple, du professeur de médecine chinois qui, en février 2003, aurait transmis le virus du SARS-CoV à treize personnes au Metropole Hotel de Hong Kong. Lynteris note, comme d’autres critiques avant lui, que les accusations à l’encontre des super-contaminants dénotent des marqueurs de race et de genre. Il amplifie aussi une critique écologique qui fustige, en épidémiologie, la réduction de processus complexes à une causalité linéaire centrée sur la responsabilité individuelle. Mais, selon lui, l’imaginaire du super-contaminant fait plus que reproduire le discours néolibéral. Il institue un nouvel imaginaire en permutant le mythe de Prométhée. Au lieu de délivrer l’humanité par le biais de la technologie, le super-contaminant la renvoie à l’état de non-humanité — et non à l’animalité — par le truchement de la propriété la plus désirable dans une société technomoderne : la viralité. Le super-contaminant détruit l’humanité en incarnant l’excès de communication — la contagion pure — à laquelle elle aspire, tel le professeur chinois qui a contaminé la clientèle internationale qui a ensuite répandu le virus autour du globe en voyageant en avion. La pandémie de COVID-19 est porteuse de variants similaires de la figure du super-contaminant. Les accusations initiales étaient dirigées en France contre les personnes d’origine asiatique et les chrétiens évangéliques. Mais le blâme s’est progressivement étendu à n’importe qui, et même n’importe quoi (des infrastructures, telles que systèmes de ventilation ou transports en commun, ou des situations, comme les repas de famille, ont été taxées de super-contaminantes). Le super-contaminant ne fait plus figure d’exception anti-prométhéenne, il est un potentiel immanent en chaque individu comme en de nombreuses architectures sociales.

La figure la plus prophétique de l’ouvrage est peut-être cependant celle de l’épidémiologiste, étudiée au quatrième chapitre (p. 99-117). L’auteur revient sur les héros de films récents qui ont commencé d’exploiter la dimension épidémiologique des épidémies. Ici, l’analyse des ressorts dramatiques de trois films est moins centrée que dans les autres chapitres sur l’interaction entre institué et instituant : l’épidémiologiste est la figure la plus instituante de cette collection de mythèmes. L’éparpillement des exemples permet à l’auteur d’introduire de nombreuses distinctions entre leurs héros. Dans leur combat contre le temps et pour la restauration de la socialité, les épidémiologistes font acte de diverses stratégies : dans World War Z, les Nord-Coréens retirent leurs dents à la population, les Israéliens du Mossad veulent la protéger en édifiant des fortifications — tentatives condamnées à l’échec ou à déshumaniser la population. C’est sur l’épidémiologiste des Nations Unies, interprété par Brad Pitt, que Lynteris concentre son commentaire de la figure du zombie et de ses transformations contemporaines. Les zombies de World War Z courent à une vitesse fulgurante pour chasser l’homme. Ils indexent une pure force immanente, la contagion comme essence. Afin de leur échapper, l’épidémiologiste adopte une stratégie de camouflage : il s’injecte une maladie létale, mais curable, qui le rend « invisible » puisque les zombies ne consomment que la chair saine. Il sauve ainsi l’humanité de la prédation en la « pasteurisant ». Lynteris consacre un néologisme saisissant en concluant que « les humains peuvent subvivre » s’ils « s’autolimitent de manière anticipée » (p. 114). Relire ces lignes alors que l’humanité apprend à vivre avec une épidémie sur le long terme produit une forte impression. Le personnage de Brad Pitt apparaît rétrospectivement comme le prophète d’une humanité à l’agencéité limitée par les injections répétées de vaccins, les passes sanitaires et les masques.

Ces technologies ne suivent certes pas toutes une logique pasteurisante, mais ramènent les humains au rôle de quasi-objets au sens de Michel Serres (1980) : en renonçant à leur subjectivité, ils circulent et nouent des relations — avec des virus atténués, des technologies de lutte contre l’infection, etc. — qui leur permettent de faire collectif. L’ouvrage de Lynteris présage là les objections auxquelles ont fait face les opposants à l’instauration d’un état d’urgence durant les premiers confinements dans les pays industrialisés. S’autolimiter revient à permettre une socialité entre humains, quoiqu’ils soient diminués. L’épidémiologiste est la vraie figure émergente de Human Extinction and the Pandemic Imaginary et l’épidémie de COVID-19 est en passe de l’incorporer au discours dominant, c’est-à-dire de l’instituer.

Remarques conclusives

En cherchant à percevoir des émergences dans l’imaginaire pandémique de 2021, nous nous exposons à l’aporie identifiée par l’auteur dans la conclusion de Human Extinction and the Pandemic Imaginary. Christos Lynteris fait part de son scepticisme face à l’effort de « fouille dans les ruines d’aujourd’hui, à la recherche des germes qui vaincront demain » (p. 141). D’après lui, chercher une transition de l’institué à l’instituant est un « exercice stérile » (ibid.). La tâche à accomplir est plus exigeante : alors que l’épidémiologiste s’applique à réinstituer, l’anthropologue s’essaye à réimaginer le monde en analysant ses forces instituantes. L’auteur s’en explique dans un entretien récent, où il invite à voir « les [autres] imaginaires de la fin du monde comme des systèmes expérimentaux de nouvelles relationalités, socialités et convivialités » (Dey et Lynteris 2021 : 179, notre traduction). Alors que l’ouvrage lui-même ne compte qu’une dizaine de fois la forme plurielle d’« imaginaire », le passage, dans cet entretien, du singulier au pluriel est significatif. C’est en suivant cette intuition et en déplaçant la dialectique principalement explorée par l’auteur entre imaginaire institué et instituant, vers la tension entre imaginaire singulier et pluriel, entre imaginaires dominants et émergents, que nous voudrions offrir quelques remarques conclusives.

À travers les lignes, l’intention de l’auteur est de critiquer un imaginaire hégémonique au sens de Raymond Williams (1977), c’est-à-dire l’imaginaire d’une classe dominante comme celle formée par l’alliance, dans la santé mondiale, entre politiciens, scientifiques et producteurs de cinéma. À la différence de ses précédents travaux, centrés sur des sources chinoises à propos de la peste, il emprunte ses outils théoriques à des auteurs majoritairement européens et nord-américains, et analyse un matériau très majoritairement états-unien. Les tensions qu’il met au jour sont plutôt d’ordre temporelles que spatiales ou sociales. Cette orientation analytique, qui fusionne méthode et objet de la recherche, est à rapporter à l’acception que fait Lynteris de la critique culturelle. En mettant en cause notre vision de l’apocalypse épidémique telle que perpétuée par les médias, les sciences et les politiques publiques, en questionnant sa modernité, il montre la complexité historique de l’épidémie comme objet pour et par la culture populaire. Sa contribution est d’autant plus importante aujourd’hui que les sciences sociales vont très certainement se pencher plus encore sur les maladies infectieuses. Elles ne devront pas manquer de se confronter au riche héritage de l’imaginaire zoonotique moderne et à ses transformations récentes.

On pourrait néanmoins faire valoir une conception alternative de la critique culturelle, telle que défendue par George E. Marcus et Michael M. J. Fischer dans Anthropology as Cultural Critique (1996). Les anthropologues y revendiquent une approche multisituée afin de rendre compte des relations entre la production de savoir et ses contextes. Il s’agirait de reconnaître, pour revenir à l’objet de Human Extinction et en paraphrasant l’anthropologue Matthew Carey (2019), qu’il y a un pluriel à l’Apocalypse, où « chaque monde a sa fin ». Carey se rapporte, comme Lynteris (p. 31-32), aux analyses du philosophe Günther Anders (2007) sur le basculement ontologique qui a eu lieu après le bombardement d’Hiroshima, dans un katechon, un « temps de la fin » où l’homme peine à imaginer la fin de tout monde possible. Lynteris (p. 33) remarque que la pandémie, au lieu de marquer, comme une catastrophe nucléaire, la fin de toute vie sur la planète, augure l’extinction d’une seule espèce et de son essence4. Suivant Anders, il distingue cette apocalypse totale de la fin d’un monde, en tant que disparition d’une partie de l’humanité et de sa culture matérielle. Il fait ainsi équivalence entre fin de l’humanité et fin du monde. Or, penser l’humanité comme communauté universelle de destin biologique est un produit de la modernité européenne. Plus encore, Carey rappelle que nombre de peuples se considèrent précisément comme l’ensemble des « humains » par opposition aux « autres » (animaux, étrangers, êtres invisibles, etc.) : « les idées d’apocalypse sont toujours reliées à une certaine communauté morale, conçue — aux fins de son annihilation — comme un ensemble social et conceptuel forcément total » (2019). Cet argument contourne l’affirmation de Lynteris, suivant en cela Anders, que seuls les récits d’extinction moderne (héritiers des Lumières, du Darwinisme et du nucléaire) configurent la fin de l’humanité comme totalité. En réalité, les visions modernes d’extinction de l’humanité ne diffèrent guère, ontologiquement, des récits d’extinction portés par certains peuples. Il nous paraît d’autant plus important de prendre cette proposition au sérieux que l’extinction pandémique de l’humanité a, de fait, déjà été endurée par des peuples qui se considéraient comme humanité : non seulement les Athéniens décimés par la peste au Ve siècle avant l’ère commune, mais aussi les peuples du Mexique tués par millions par le cocoliztli (une maladie dont les symptômes ressemblent à ceux d’une fièvre hémorragique) au cours de la conquête espagnole au XVIe siècle, et ceux d’Amérique du Nord, quasi éradiqués par la variole au XVIIe siècle. On pourrait envisager un dialogue entre le mythe étudié par Lynteris et les cosmologies apocalyptiques issues de ces extinctions. Cela impliquerait de saisir le rôle qu’elles réservent à la maîtrise technologique et à une agencéité non-humaine dans l’extinction de l’humanité. Quelle est la différence entre un conquistador et un virus comme hérauts de la fin du monde, si aucun des deux n’est humain ? Un tel décentrement peut déstabiliser la thèse d’un renversement de la temporalité apocalyptique par la fin de la maîtrise de la nature par l’humain, maîtrise qui n’est autre qu’impérialiste.

L’épidémie de COVID-19 a catalysé une crise organique. Elle a montré l’existence de contradictions temporelles au sein de l’ordre hégémonique — démontées par Lynteris — et de divisions spatiales, que nous venons d’évoquer. C’est un processus plus qu’un évènement, qui inaugure une phase d’incertitude et un horizon d’attente, dont nous voulons pour preuve le succès des manuels de collapsologie. Human Extinction and the Pandemic Imaginary invite le lecteur à resituer cette crise dans une période qui a débuté dans les années 1990. De nouveaux imaginaires émergent à la faveur de la pandémie actuelle, que nous suggérons de confronter au discours dominant étudié par l’auteur. Nous ne pouvons qu’espérer que ces émergences en viennent à refléter des ontologies authentiquement plurielles, et pas seulement des collages intertemporels. De tels imaginaires pourraient éroder l’anthropocentrisme de l’imaginaire pandémique, en révélant qu’il n’est, finalement, qu’un ethnocentrisme de plus.