Comment concevoir une exposition sur les épidémies dans un musée ? La Cité des sciences avait montré en 2008-2009 une exposition intitulée « Epidemik »1 qui visait à faire prendre conscience des transmissions de pathogènes par la mondialisation des activités. Elle se concluait par une simulation d’épidémie permettant aux visiteurs de jouer à acheter des masques, des vaccins et des traitements pour réagir à l’émergence d’un nouveau virus. Le musée national d’histoire naturelle à Washington présente jusqu’en octobre 2022 une exposition « Outbreak » qui met en images les maladies infectieuses des quarante dernières années « dans un monde connecté »2. Le musée des Confluences à Lyon travaille sur une reformulation de cette exposition qui l’inscrit dans le temps long de l’Anthropocène, et notamment dans les rapports de domestication entre humains et animaux, à la suite de l’exposition qu’il a intitulée « La terre en héritage, du Néolithique à nous »3. Jusqu’en mai 2022, le MUCEM consacre une exposition à l’histoire sociale et politique du VIH/Sida à partir de la collecte d’objets que le musée des Arts et traditions populaires avait réalisée dans les années 19804. Chaque musée aborde ainsi la thématique des épidémies en fonction de ses collections et des précédentes expositions qui ont marqué le public, en jouant sur la peur de la contagion pour expliquer les raisons et les actions qu’elle mobilise.

Le musée du quai Branly m’a proposé de concevoir une exposition sur les épidémies en 2016, alors que je travaillais au département de la recherche et de l’enseignement de ce musée. Après m’être demandé comment les collections d’artefacts ethnographiques pouvaient éclairer la peur des épidémies, j’ai choisi de faire une exposition sur les microbes et la façon dont ils constituent des mondes, en m’inspirant des grandes expositions comparatives qui avaient été accueillies au musée du quai Branly comme « La fabrique des images » conçue par Philippe Descola en 20105 et « Persona. Étrangement humain » conçue par Thierry Dufrêne, Emmanuel Grimaud, Anne-Christine Taylor et Denis Vidal en 20156. Nous avons travaillé avec Tiziana Beltrame, Sophie Houdart et Christine Jungen sur les collections du musée pour un numéro de Techniques et Culture intitulé « Mondes infimes », en abordant la matérialité de ces collections par l’échelle microscopique. Insectes, poussières, fibres et concrétions avaient été sélectionnés dans la base de données pour faire voir l’ensemble des « petits êtres » qui étaient conservés dans ce musée (Beltrame et al. 2017). Nous souhaitions interroger le visiteur d’une exposition sur les présences minuscules qui l’entouraient et les différentes façons d’entrer en relation avec elles. Notre idée était de considérer les objets ethnographiques comme des capteurs de présence permettant de se mettre à leur échelle.

L’exposition « Micro-mondes. Vivre avec les petits êtres » a finalement été accueillie dans l’atelier Martine Aublet, à mi-chemin entre les deux mezzanines d’exposition temporaire, avec une dizaine de vitrines sur deux rangées. Si elle ressemble davantage à un cabinet de curiosité dans lequel le visiteur peut s’émerveiller des « petits êtres » qu’à un espace polymorphe où il est désorienté, j’ai gardé le dispositif que nous avions conçu à l’entrée : une vitrine dans laquelle des pièges à insectes sont associés avec un microscope. On y voit un piège à termites du Vietnam, une natte à fourmis de Guyane, une lampe pour attirer les insectes d’Inde, des cages à criquets d’Indonésie ou du Japon. Cette vitrine joue sur le fait qu’en anglais, le même mot désigne les microbes et les insectes (bugs). En français, on dit d’un insecte qu’il infeste un habitat comme on dit d’un virus qu’il infecte un organisme. Ces analogies linguistiques justifient le rapprochement entre des pièges à insectes et un microscope. L’entomologie comme la microbiologie déploient la capacité humaine à concevoir des dispositifs dans lesquels la structure et le comportement des « petits êtres » sont observés à travers une interaction, comme les vibrations des insectes captées dans les cages à criquets (Kelly et Lezaun 2017). De même que les pièges leurrent les insectes pour les capturer, ceux qui les fabriquent doivent se mettre à la place de leurs proies. Cette vitrine fait ainsi voir le microscope comme l’outil des « chasseurs de microbes », qui permet de changer d’échelle pour agir dans des « micro-mondes ».

Figure 1 : Natte à fourmis 1900 — 1938 Guyane, Wayana

Crédit : Musée du quai Branly - Jacques Chirac, photographie Patrick Gries, Bruno Descoings, tous droits réservés.

La deuxième vitrine montre les premières images microscopiques dessinées par Robert Hooke à Londres et Antoni van Leuwenhoek à Delft. Hooke écrivait dans la préface de Micrographia en 1665 : « Avec l’aide du microscope, il n’y a rien de si petit qui n’échappe à notre investigation ; et ainsi, il y a un Nouveau Monde visible découvert pour l’entendement. (…) Dans chaque petite particule de matière, nous tenons maintenant une aussi grande variété de créatures que nous pouvons en compter dans tout l’univers lui-même » (cité par Hamou 2007 : 123). Autour de 1880, les photographies de microbes remplacent les dessins, car elles montrent leurs formes de façon plus objective sans y mêler le sentiment d’émerveillement (Daston et Galison 2012 : 192). Émile Roux, premier directeur de l’Institut Pasteur, met au point un appareil photographique qui capte les images vues au microscope. Les dessins de puces et de bactéries au 18e siècle sont mis en contraste avec les photographies des mêmes êtres un siècle plus tard. Un film de Jean Comandon, inventeur de la microcinématographie pour l’enseignement à l’Institut Pasteur (Landecker 2006), montre la « faune microscopique d’un étang en juillet ».

La troisième vitrine juxtapose trois peintures pour suggérer que la microbiologie est contemporaine d’une esthétique réaliste visant à décrire la nature dans ses moindres détails. Leuwenhoek étant l’ami et le légataire testamentaire de Vermeer, on a pu comparer le microscope et la camera oscura7 comme deux techniques permettant de voir le grain des choses (Taylor 2010). Louis Pasteur, avant d’étudier la chimie à Paris, peignait la dentelle de sa mère d’une façon qui rappelle les dentelles peintes par Vermeer. Le souci de contrôler par la représentation réaliste la prolifération du visible contraste avec les images d’Eugène Gabritschevsky, qui, issu d’une famille de bactériologistes et ayant lui-même travaillé sur la génétique des mouches, peint dans un hôpital psychiatrique des images visionnaires où l’on retrouve le motif des microbes. À côté d’un dessin de « petits êtres » monstrueux par Gabritschevsky est présentée la peinture d’un oiseau dont le corps est constellé de taches blanches, qui peut évoquer le spectre de la grippe aviaire. Une peinture de l’artiste aborigène d’Australie Clarisse Nampijinpa Poulson intitulée « Rêve de la fourmi volante » fait voir une représentation totémique des « petits êtres » à travers les traces qu’ils laissent sur le territoire.

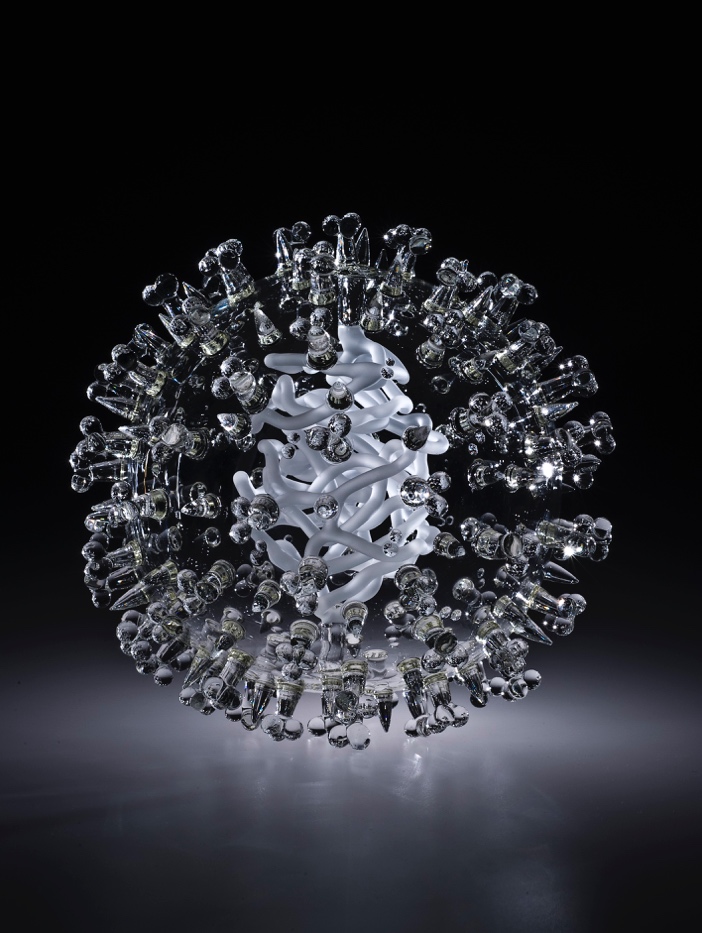

La vitrine suivante montre les images réalisées avec des microscopes électroniques, mis au point dans les années 1930. Elles permettent de voir la structure cristallographique des microbes et leurs interactions avec les cellules, comme l’image du virus du SARS-Cov2 mise au point à l’Institut Pasteur en 2020. Un virus apparaît alors comme un morceau de code génétique replié sur lui-même qui entre dans les cellules pour se répliquer, au moyen de récepteurs qui en activent la reconnaissance. L’image du virus oscille ainsi entre une entité close sur elle-même et une entité relationnelle en quête d’une cellule à envahir. Le premier aspect est accentué dans les œuvres de l’artiste contemporain Luke Jerram, qui applique aux virus de la grippe aviaire et du SRAS des procédés de fabrication en verre qui ont été élaborés pour les fleurs ou les champignons. Le second aspect est frappant dans la photographie du virus Ebola prise par Frederick Murphy en 1976 aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis. L’image d’un filament qui se replie sur lui-même à son extrémité, qualifiée de « crochet du berger », a été souvent reprise dans les médias, car le virus semble avoir une tête dotée d’intention (Keck 2015).

Figure 2 : SARS (Large), Luke Jerram (2009), verre soufflé, diamètre 20 cm

Crédit : Wellcome Collection, Londres, tous droits réservés.

La vitrine suivante, intitulée « Cultiver la prolifération », rappelle que la fermentation des céréales ou des fruits produit de l’alcool en mobilisant des microbes comme des bactéries ou des levures, qui sont aussi utilisées pour le pain ou le fromage (Hendy et al. 2021). C’est la base de l’alliance entre la microbiologie de Louis Pasteur et l’industrie du vin et de la bière dans la France du dix-neuvième siècle (Latour 2001). La vitrine montre des pots de bière ou des filtres à bière venus du Mali, de Colombie, d’Inde et du Laos. Chez les Dogon du Mali, l’ivresse causée par la bière de mil relie de façon contagieuse le buveur à l’esprit des ancêtres, mais la corruption de la fermentation peut s’expliquer par l’intervention des génies ou des sorciers (Jolly 2004). En Amazonie, la bière de manioc est brassée par les femmes, qui y mélangent leur salive (Erikson 2004). Chez les Tai Lao du Laos, l’alcool et la bière de riz sont consommés dans des fêtes musicales qui manifestent les hiérarchies sociales (Lissoir 2017). Placée en symétrique de la vitrine d’ouverture sur les insectes, cette vitrine souligne que la fermentation est un rapport actif des humains aux microbes, où le buveur peut expérimenter les degrés entre ébriété et intoxication, alors que l’infection est un rapport passif, où le patient oscille entre émerveillement et effroi devant les microbes.

La prolifération des microbes est au cœur des œuvres des artistes contemporains qui ont participé à l’exposition. Hervé di Rosa présente un tableau réalisé après l’émergence de la Covid 19, Decorative Dangerous Disease, situé en face de la vitrine sur les insectes, et des vases en céramique conçus pour la rénovation de l’Institut Pasteur, situés en face de la vitrine sur les proliférations. Joseph Nechvatal expose une œuvre digitale, Viral Venture, dans laquelle des virus informatiques dévorent lentement un tableau lui-même conçu par ordinateur, sur fond de musique électronique.

Figure 3 : Decorative Dangerous Disease, Hervé di Rosa (2020), projet organoïde, Institut Pasteur Paris

Crédit : Institut Pasteur, Hervé di Rosa, ADAGP 2022, tous droits réservés.

Une vitrine montre ensuite les effets d’échelle rendus possibles par la microscopie, et la façon dont elle rend compte au début du dix-neuvième siècle de la présence des microbes dans la terre ou la mer. Des boîtes contenant des lamelles pour microscopes font l’objet de pratiques de collection privée avec des concours récompensant les plus belles lamelles : deux d’entre elles, grossies au microscope, font voir des algues marines ou des saintes chrétiennes. Alcide d’Orbigny ramène de ses voyages en Amérique du Sud des échantillons de sable pour le Museum national d’Histoire naturelle, où il observe des micro-coquillages unicellulaires qu’il appelle foraminifères et qu’il reproduit en modèles de pierre ou de plâtre. Ces micro-organismes sont très sensibles aux changements de l’environnement, l’accumulation de leurs coquilles au fil du temps formant des sédiments et des roches. Les foraminifères en tant que microfossiles permettent de dater des couches géologiques et d’accéder, en changeant d’échelle, à la longue durée de l’histoire de la planète.

Le rôle des microbes dans le sol est au cœur des œuvres de deux artistes contemporains présentés à la fin de l’exposition. Lawand Attar découpe des « foraminifères » dans de grands papiers goudronnés, qu’il expose comme dans une boite de Petri, où chaque forme microscopique prend figure en fonction de l’imagination du visiteur. Fabrice Hyber, qui a travaillé sur les formes visuelles des microbes, conçoit une œuvre sur le thème de Gaïa, ce grand organisme dont l’équilibre fragile dépend des interactions de micro-organismes (Latour 2015).

L’exposition se boucle sur la carte des risques d’infestation des objets exposés au musée du quai Branly. Des insectes xylophages sont en effet présents dans les objets en bois et peuvent être apportés par les visiteurs, par exemple lorsqu’ils s’échappent des vestiaires pour grignoter les instruments de musique. Le visiteur prend ainsi conscience du fait qu’un musée est un environnement vivant où chaque objet exposé peut être vu comme un micro-monde, et dont l’équilibre est surveillé par les conservateurs à la manière des « chasseurs de microbes » (Beltrame 2017 ; Keck 2021).

En jouant sur les effets d’échelle que permet la mise en vitrine, cette exposition montre ainsi que la peur de l’épidémie n’est qu’une des modalités dans les relations entre humains et microbes, favorisée par le contraste entre l’imaginaire de la prolifération et le contrôle que procure le microscope. Le rapprochement entre infection et infestation conduit le visiteur à concevoir une épidémie comme le point de départ d’une enquête sur les petits êtres qui peuplent le monde et avec lesquels il faut apprendre à cohabiter.