Comment penser l’avenir en situation d’incertitude ? Depuis la propagation mondiale de la Covid-19 au début de l’année 2020 et au regard des diverses manières d’y répondre, cette question revêt une troublante actualité. Elle n’est toutefois pas nouvelle et discute une interrogation récurrente dans les débats qui animent les sociétés modernes. Plus largement, la capacité à définir, choisir et rendre possible un ou plusieurs futurs apparaît comme une priorité que l’on retrouve dans de nombreuses initiatives sociales et citoyennes de par le monde1. À la fois représentation, objet de rêve ou de contestation, et expérience concrète à réaliser (Bell et Mau 1971), les projections dans le temps parlent autant de ceux qui les énoncent que des sujets qu’ils traitent. De ce fait, l’avenir — que nous définissons comme une conséquence concrète du présent — et les futurs — qui sont dans ce texte des représentations d’événements à venir projetées depuis le présent et par définition plurielles — recouvrent une palette d’enjeux très large. Le fait de savoir si ces deux concepts sont universels, de découvrir comment ils varient entre cultures et quelles ressources sociales, économiques et cognitives sont mobilisées pour les caractériser, sont autant d’objets d’investigation dont l’anthropologie a toute légitimité à s’emparer.

Pourtant, jusqu’à la fin des années 2010, l’articulation entre avenir et futur a peu retenu l’attention de la discipline. Si de nombreux travaux abordent le concept de futur dans le cadre d’enquêtes de terrain2, l’idée même de faire de l’avenir un objet anthropologique n’a pas semblé un projet pertinent (Badami 2019). Ceci explique pourquoi, en 2008, Samuel Gerald Collins publiait un ouvrage pionnier intitulé All Tomorrow’s culture, anthropological engagements with the Future, dans lequel il pouvait affirmer que : « “the future” (que nous traduisons dans le sens restreint d’avenir) isn’t usually thought of as anthropology’s purview. » (2008 : 7)

Or, depuis une petite décennie, une anthropologie du futur tend à se constituer (Peels 2015), ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. En témoigne une actualité éditoriale très dense. Citons notamment les versions en lignes des revues Cultural Anthropology (Anderson et al. 2018) , American Ethnologist (Bryant et Knight 2019a), Tsantsa (Hänsh et al. 2017), Gradhiva (Keck 2018) et Terrain (Carey 2019) ou encore le Future Anthropologies Network, un réseau thématique de l’EASA (European Association of Social Anthropologists3). Ces travaux d’un nouveau genre cherchent à décrire les tensions entre modes d’anticipations et récits imposés par un pouvoir économique ou politique exogène (Abram et Weszkalnys 2011 ; Minnegal et Dweyer 2017 ; Wilson et al. 2017 ; Tan 2018 ; Skrydstrup 2019 ; Winarto et al. 2019), à comprendre le rôle des futurs dans le développement économique ou démographique de l’espèce humaine (Urry 2011 ; Chua et Fair 2019), mais aussi à extrapoler sur de possibles transformations sociales (Stephan et Flaherty 2019) et prendre part à la définition d’orientations désirables dans la manière de concevoir l’avenir en négociant plusieurs imaginaires (Adams et al. 2009 ; Haraway et al. 2016 ; Rumpala 2018 ; Stépanoff 2019). De ce fait, l’étude des représentations culturelles des futurs s’accompagne également du désir de « faire » l’avenir, ou tout du moins de contribuer à accroître la capacité des individus à le définir et à l’orienter.

Dans ce dossier, nous souhaitons explorer comment l’anthropologie des futurs — tournée vers la description des représentations de l’avenir et des techniques s’y référant (divination, prospective politique, planification économique, etc.) — et l’anthropologie de l’avenir peuvent dialoguer entre elles, et participer à la construction de ce qui pourrait advenir. Puisque ce mariage ne va pas de soi, nous proposons dans un premier temps d’en aborder les freins et limites.

Ethnographier les futurs dans le présent

Notre première analyse dans cette introduction est d’ordre méthodologique. La logique descriptive de l’ethnographie impose au réel des filtres visant à rendre appréhendable l’expérience humaine. Or, tout comme l’anthropologie des sens qui s’est construite sur la critique d’une pratique de l’enquête de terrain logo- et visiocentrée (Howes 1990), une anthropologie de l’avenir invite à questionner le poids du « présent ethnographique » (Dattatrayan 2015 ; Kilani 1987) qui masque ce qui n’est encore qu’imparfaitement là, sous forme de projet, de potentialité ou encore d’intention.

Une part importante des ethnographies consacrées aux futurs s’attache à décrire les diverses façons dont l’avenir est vécu (Bryant et Knight 2019b ; Ortar et Noûs dans ce dossier). Or, dans l’écriture, l’accent est mis sur le présent, en particulier au prisme de l’expérience des acteurs sociaux. En témoignent les concepts de « paused subjects » (Elliot 2015) ou de « waiting subjects » (Dattatreyan 2015 ; Janeja et Bandak 2018) mobilisés pour décrire les situations d’attente de migrants. De la même façon, les recherches concernant la capacité et le rôle de l’espoir (Miyazaki 2004), de l’anticipation (Keck 2015 ; Benadusi 2019 ; Stephan et Flaherty 2019) et du doute (Pelkmans 2013) dans la construction du fait social montrent la façon dont l’avenir, en tant qu’incertitude vécue (Samimian-Darash et Rabinow 2015), est domestiqué dans le temps présent.

Ce « présentisme » offre des avantages non négligeables. Il permet de rendre compte par le menu des techniques de projections qui, de la manière de faire projet (Boutinet 2004) à la façon de définir collectivement ce qui fait une « bonne vie » (Fischer 2014), constituent des tentatives pour réduire l’écart entre un futur collectivement désiré et le présent des événements (Porter 2016).

Parallèlement, d’autres formes d’engagements vis-à-vis de l’avenir ont été explorées dans le cadre des travaux de l’anthropologie appliquée. La capacité à scénariser est au cœur des interventions qui s’en réclament. L’acte de décrire des futurs proches ou distants est utilisé comme une technique de production de l’avenir. Les anthropologues travaillant dans ce cadre assument par ailleurs une forme d’intervention particulière. Leur démarche vise conjointement à décrire et à transformer. Pour cela, ils proposent d’une part des outils pour renforcer la capacité d’intervention des informateurs et d’autre part, articulent analyses et spéculations au sein de mêmes séquences de travail (Cefkin 2009 ; Drazin 2013 ; Gatt et Ingold 2013 ; Jordan 2013). Dans un projet de rénovation urbaine d’une favela de Rio de Janeiro, Zoy Anastassakis et Barbara Szaniecki (2016) ont élaboré un certain nombre de productions — cartographies, collections d’objets ou de photographies, infographies de possibles projets — en impliquant les usagers eux-mêmes. Ces matériaux ont été réalisés à partir d’ateliers, de missions d’auto-observation et de collectes. Ils ont ensuite été partagés dans différents lieux de passage de ces quartiers pour interpeller d’autres usagers et créer des moments de débats quant à la pertinence et la valeur de ces matériaux. Dans cette perspective, l’enquête est alimentée par des objets de médiation qui ont vocation à aider les usagers à préciser leur vécu et à explorer de possibles alternatives.

Les démarches de ce type ont en commun de chercher à rapprocher anthropologie et design (Wasson 2016 ; Gunn et Donovan 2012), en privilégiant la créativité comme ressource pour dépasser l’analyse et engager l’action (Wilf 2019 : 27). Si ces démarches ont rarement vocation à prédire l’avenir, elles spéculent sur l’évolution plausible des sociétés et engagent différentes ressources pour lier le présent à l’avenir (Wallman 1992 ; Pink et Postill 2019 ; Mazé 2019). Sur la base de ce fonds commun, les solutions proposées sont multiples et varient selon des partis-pris parfois diamétralement opposés. Alors que les uns valorisent leur engagement à produire des futurs désirables communs aux acteurs engagés dans ces démarches, d’autres proposent plutôt de s’en tenir à un regard critique, notamment par le recours à la fiction (Cozzolino 2018) et la construction de récits futurs incomparables entre eux (Escobar 2018). En créant, par exemple, un banc-abri à destination de réfugiés, le projet piloté par Mette Kjaersgaard & Laurens Boer (2016) a utilisé cette voie de la provocation pour questionner la raison d’être du travail d’innovation d’une agence de mobilier urbain.

Curieusement, malgré un intérêt manifeste pour le changement, l’innovation et la transformation des cultures, ces anthropologues ont fait peu de cas des concepts de futurs et d’avenir (Smith et al. 2016) jusqu’au récent tournant de la recherche évoqué précédemment. Ce changement s’accompagne chez ces auteurs d’une valorisation du rôle de l’incertitude. Elle serait non seulement objet et moyen de l’anthropologie appliquée (Salazar et al. 2017 ; Akama et al. 2018), mais également une condition de l’articulation entre analyse et créativité (Elliott et Culhane 2016).

Dans ces projets, des scénarios de fiction ou des prototypes d’objets et d’intervention sont explorés dans le cadre de dispositifs proches du monde du théâtre (Kjaersgaard et Boer 2016 ; Cantarella et al. 2019), par exemple sous la forme de créations de décors à taille réelle destinés à illustrer les conditions de vie de travailleurs précaires aux États-Unis. L’objectif poursuivi est de faire dialoguer passés et futurs4 en évitant tout déterminisme. Outre le monde de l’art, l’artisanat constitue un second domaine d’inspiration de ces approches (Hallam et Ingold 2008 ; Marchand 2015 ; Harris et Rapport 2017), où l’absence de planification « totale » et la capacité d’ajustement en temps réel à ce qui est en train d’émerger sont valorisées pour élaborer ces expérimentations méthodologiques.

Les anthropologues engagés dans cette voie s’inscrivent donc dans un travail de concepteur qui assume son rôle transformateur (Vinck 1999 ; Van der Vleuten et al. 2017). Mais ils soulignent également le risque que représente l’assujettissement de l’anthropologie au design, qui est inhérent à nombre d’outils mobilisés dans ce cadre et limite parfois drastiquement la capacité de prise de distance vis-à-vis des futurs portés par les commanditaires de ces projets (Suchman 2011 ; Madsbjerg et Rasmussen 2014 ; Hasbrouck 2017 ; Wathelet 2018). Plus largement, il s’agit également de questionner la marge de manœuvre de ces démarches vis-à-vis du paradigme économique libéral qui les mobilise. La créativité (Ogata 2013) et la capacité d’improvisation « planifiée » (Wilf 2019) qui y sont prônées sont deux piliers du capitalisme avancé (Boltanski et Chiapello 1999 ; Lallement 2015), naturalisés sous la forme d’une compétence perçue comme émancipatrice et dégagée de toute contingence économique.

Figure 1 : Un atelier de design prospective

La manipulation d’artéfacts vise à rendre possible la spéculation et à encourager la mise en débat sur des scénarios différents.

Crédit : Photographie d’Olivier Wathelet, Licence CC BY-SA 4.0.

Bien qu’il n’existe pas de modèle canonique, la démarche appliquée de l’anthropologie liée au design présuppose de concevoir une diversité de futurs, dont il s’agit ensuite de favoriser les conditions d’émergence pour créer l’avenir. Elle s’appuie sur une étape préalable de mise en débat du caractère préférable de scénarios rédigés dans le cadre d’ateliers. Comment, au prisme de la notion de futur, ces modes d’intervention sont-ils capables de concilier les enjeux de leurs clients et de leurs informateurs (Hakken 2000) ? Jusqu’à quel point ces futurs créés avec les usagers sont-ils susceptibles de se démarquer des imaginaires qui peuplent et structurent le monde des décisionnaires politiques, économiques et scientifiques (Dourish et Bell 2011 ; Watts 2014) ? L’ancrage technique et l’orientation vers l’objet de ces approches, même en privilégiant l’ordinaire et le quotidien à l’instar du champ du design critique (Dunne et Raby 2014), constituent in fine des extensions des imaginaires sociotechniques, au détriment de la liberté du projet (Schultz 2018). On peut donc se demander dans quelle mesure l’avenir ainsi créé correspond à une reproduction des logiques sociales à l’œuvre ou participe à l’invention de formes inédites et émancipatrices.

Dénaturaliser l’avenir, écrire aux futurs

À ce défi méthodologique s’ajoute un second, celui de construire l’avenir dans des directions plurielles et singulières au sens où elles ne se contenteraient pas de prolonger la structure sociale, morale, technique et politique du présent. Dans ce cadre, une anthropologie de l’avenir pourrait être définie par sa capacité à concevoir et à favoriser l’émergence de futurs en partie autonomisés du présent. La tâche est ambitieuse. Car tout travail de production de futurs, quand bien même réflexif et élaboré dans un cadre dégagé de l’action, est idéologiquement chargé. Pour exister, les « nouvelles » technologies nécessitent, explicitement ou implicitement, qu’une « vision de l’avenir » soit partiellement définie et portée collectivement, non sans faire l’objet de contestations (Jasanoff et Kim 2015). Les futurs, en tant que représentations (visions, scénarios, plans, imaginaires, etc.), contribuent à coordonner l’action (Beckert 2016), mais activent également des espoirs et des craintes qui entrent en tension aux différents moments d’une démarche de projection (Sturken et al. 2004 ; Ringel 2018). Étudier les futurs constitue donc un premier levier important, nécessaire, mais insuffisant, pour aider à concevoir l’avenir.

À l’aune de ce premier constat, on est en droit de s’interroger sur la faible présence de l’anthropologie au sein de la technique d’écriture de scénarios prospectifs. À l’exception notable de Margaret Mead (Textor 2002) qui a popularisé un temps, au-delà des cercles académiques, l’apport de l’anthropologie à la réflexion sur les futurs (Collins 2008), rares sont les chercheurs à avoir participé à ces exercices. La conception de scénarios repose pourtant sur un questionnement à propos des déterminants et dynamiques du monde social (Urry 2013). C’est aussi l’opportunité de questionner les liens ténus, et parfois aisément détournés, entre la vision et la mise en œuvre, entre l’intention et sa réalisation (Crate et Nutall 2016 ; Günel 2019). L’absence d’un projet anthropologique fort en la matière est dès lors doublement dommageable.

Cela est d’autant plus vrai que, dans le cadre notamment d’une industrie globale du conseil, des acteurs issus d’autres disciplines se livrent à des projections de portée anthropologique sur l’avenir de l’humanité (Hannerz 2017). L’ouvrage richement illustré du géologue Douglas Dixon (1990), qui propose un panorama sur plusieurs milliers d’années d’un monde post-humain, en est un exemple5 fort célèbre dans ce milieu professionnel. Ce travail de spéculation pose la question de la capacité des anthropologues à produire eux-mêmes des « scénarios d’avenir » (Heemskerk 2003) proposant des transformations radicales capables d’explorer le « deep time » (Irvine 2014) et de s’extraire des imaginaires dominants d’une époque (Riner 1987 ; Strzelecka 2013 ; Westman 2013). Ce chantier est aujourd’hui à l’état de friche, à l’exception peut-être du « futurisme indigène » (Lempert 2014 ; Whyte 20186), pratique activiste consistant à mixer science-fiction et imaginaires amérindiens dans des collages artistiques provocateurs. Les médias utilisés sont divers, couvrant tant le domaine des beaux-arts (peinture, sculpture, installations) que celui de la « culture populaire » (films, comics, vêtements ou encore jeux vidéo). Les scènes décrites mélangent ainsi des figures de science-fiction, telles que les personnages de Star Wars, à des décors ou à une iconographie assumant pleinement son ancrage amérindien. Par leur étrangeté, ces œuvres ont vocation à questionner la difficulté de concevoir un futur amérindien qui ne soit pas celui de la préservation ou de la sauvegarde d’un modèle dit traditionnel. Ils interpellent aussi sur les invisibles de l’avenir, c’est-à-dire celles et ceux qui ne sont presque jamais mis en scène quand il s’agit de représenter un futur désirable. Ce faisant, ces créateurs et militants cherchent à mettre dos à dos l’injonction patrimoniale qu’ils entendent dénoncer, et les narrations dominantes de la culture populaire qui peinent à leur donner une place.

Figure 2 : Things Are Looking Native, Native’s Looking Whiter (2012)

Le futurisme indigène crée des ponts entre imaginaires distincts pour questionner la place de chacun dans un avenir commun ou séparé.

Crédit : Œuvre de Nicholas Galanin, avec l’aimable autorisation de l’artiste, tous droits réservés.

Partant de ce second constat, deux pistes pourraient être explorées pour tenter de donner une actualité à l’anthropologie de l’avenir.

La première piste consiste à accroître la diversité culturelle des futurs en participant à l’écriture de scénarios capables de s’écarter des agendas politiques et économiques « dominants ». Outre la nécessité de penser l’avenir en des termes culturels, cette approche interroge également les fondements cognitifs des représentations du futur. Le rapport des hommes au temps n’est pas homogène : la représentation linéaire, « occidentale », orientée vers l’avenir s’opposerait à des représentations circulaires ou « tournées » vers le passé, laissant a priori peu de place à l’avenir (Gell 1996).

Ce distinguo entre conceptions du temps incommensurables demande à être traité avec prudence. Tout d’abord, comme le propose Arjun Appadurai (2013), nous pouvons poser l’hypothèse que la capacité de projection est un bien culturel universel qui varierait selon les époques et les modes d’organisation sociale, non pas en raison de divergences cognitives profondes, mais du fait de la possibilité économique qu’ont certains groupes à avoir prise sur leur environnement (Hojlund et al. 2011). Inégalement distribuée entre les individus et les sociétés, la capacité de projection serait un prérequis nécessaire à toute démarche individuelle ou collective de changement social, alors que sa privation conduirait à un sentiment de fermeture de l’horizon temporel (Dolan et Rajak 2018), source d’apathie et d’inaction. C’est en ce sens que l’on peut comprendre le projet du futurisme indigène. Dillon (2016) donne ainsi l’exemple de la littérature destinée à la jeunesse comme un potentiel levier de mise en capacité à se percevoir comme un acteur de son propre avenir, ainsi que de celui de « son groupe ».

Ensuite, si récits et compétences de projection sont donc reliés, l’observation empirique montre que chaque groupe social possède en son sein des représentations concurrentes de l’avenir (Chesneaux 1996 ; Button 2010 ; Marez 2016 ; Ballestero 2019 ; Estes 2019). Mobilisées par des groupes d’acteurs en conflit, ces représentations constituent un outillage politique en ce qu’elles servent à mobiliser ou à justifier divers projets. En cela, elles contribuent à mobiliser et à susciter l’action collective politique (Jameson 2007) et économique (Kirby 2011 ; Bassett et al. 2013). Une anthropologie des futurs peut donc avoir pour ambition de documenter et de démêler ces tensions afin de montrer comment la présence ou l’absence de récits portant sur des futurs modèle les rapports de force entre les acteurs (Mains 2013 ; Joseph 2013). Elle pourrait également contribuer aux débats en cours par sa capacité à créer des futurs singuliers, des fictions offrant de nouvelles perspectives aux acteurs engagés et valorisant ainsi la capacité mobilisatrice des récits d’avenirs.

Ces éléments nous permettent d’introduire une seconde piste d’intervention pour faire vivre une anthropologie de l’avenir. Elle porte sur l’écriture ethnographique elle-même, dans ses relations avec la liberté des individus rencontrés dans la pratique de terrain (Clifford et Marcus 1986). En plus de participer à des démarches prospectives, dans quelle mesure l’anthropologie peut-elle être, pour elle-même, projective ?

Écrire « autrement », c’est proposer des façons uniques et inédites de se connaître, mais aussi de rendre possible l’action des partenaires de l’enquête ethnographique. Or, ce questionnement est également présent dans la littérature romanesque d’anticipation. La science-fiction, notamment, est un genre qui a su développer un format narratif propre afin de participer à un travail de construction d’univers plus ou moins crédibles. Les mondes issus de ces œuvres ne sont pas nécessairement de pures fantaisies, mais souvent également des objets complexes qui interrogent, à l’aide de règles propres aux auteurs et de ressources issues de diverses traditions littéraires, la possibilité de faire société dans l’avenir.

À ce titre, ils constituent des formes d’anthropologie spéculative (Atterbery 2005 ; Stover 1973 ; Slusser et Rabkin 1987) dont un des projets les plus aboutis à ce jour est sans nul doute l’ouvrage d’Eleanor Arnasson Hwarhath stories (2016) discuté ci-après par Martin Hébert, qui assume, sans avoir à rappeler son statut de fiction, la création d’un avenir plausible reposant sur un ensemble de règles définies par l’auteure. Surtout, elle prend le parti de raconter ces histoires de premier contact entre Humains et Hwarhath du point de vue de ces derniers, en naturalisant un certain nombre de partis-pris qui, logiquement, choquent une audience terrienne. Dans ce cas, la spéculation n’est pas destinée à dépasser un terrain d’enquête, elle constitue un terrain en soi, déplaçant la question de la véracité vers le spéculatif. La science-fiction s’est ainsi emparée de l’anthropologie pour enrichir son travail de création de mondes (Stover et Harrison 1968 ; Dillon 2012 ; Kemiksiz et Bruun Jensen 2018). Les figures d’Ursula Le Guin, qui publia La main gauche de la nuit (1969) ou Les dépossédés (1974), et de Chad Oliver, qui écrivit entre autres Les vents du temps (1959) et Ombres sur le soleil (1984), ouvrage bâti autour de l’ethnographie d’une petite ville américaine, illustrent cette rencontre, tout comme le courant des « fictions anthropologiques ». En miroir, on peut se demander comment l’écriture ethnographique serait susceptible de s’enrichir de la pratique de la science-fiction (Jensen et Kemiksiz 2019) à l’instar du projet d’écriture de Donna Haraway (2016) dont les dialogues entre humains et non humains empruntent à la science-fiction des outils pour explorer l’avenir de notre espèce. C’est là tout l’enjeu d’une ethnographie spéculative qui assumerait une part de fantastique (Galloway 2013).

Plus largement, ces travaux offrent concepts et méthodes, aiguisent le regard, et fournissent des arguments pour appréhender l’avenir au-delà des réflexions resserrées sur l’avenir en tant que tel. Comment ne pas réfléchir aux futurs quand il s’agit de donner sens aux pratiques écologiques, aux activités alimentaires, aux organisations sociales et politiques de tout type, ou encore lorsqu’on entend éclairer la façon dont les sociétés se transforment, dialoguent, entrent en conflit ou en coopération face aux défis qui sont les leurs ? C’est au caractère fécond de cette interrogation que ce numéro se consacre, en interrogeant avantages et limites, défis et expérimentations dans l’appropriation de l’avenir comme moyen et fin d’une intervention anthropologique.

Actualité : du concept de futur à une anthropologie de l’avenir

Ce dossier propose donc d’interroger l’actualité du concept de futur au sein de l’anthropologie et de questionner la possibilité de mener une anthropologie de l’avenir. Les directions offertes sont nombreuses et souvent contradictoires. Comme l’a montré la sociologie, le futur est pluriel, car indéterminé et régulièrement contesté (Brown et al. 2000). Il est autant un objet cognitif, une représentation de ce qui pourrait advenir, qu’une pratique, une façon d’intervenir au présent en exprimant une volonté créatrice. Mais il est également subi et affecte l’économie du monde contemporain (Guyer 2008 ; Beckert 2016). Partageant ces prémisses, les articles réunis dans ce volume répondent à deux questions : en quoi faire de l’avenir et des futurs des objets spécifiques constitue-t-il un apport pour l’anthropologie ? Comment cette dernière pourrait-elle apporter un éclairage pertinent et original aux enjeux contemporains en prise avec l’incertitude, les transformations culturelles radicales et la construction de futurs préférables pour tous ?

Pour explorer ces questions, nous avons sélectionné plusieurs contributions récentes ayant peu ou prou contribué à ce regain d’intérêt pour le futur en anthropologie. L’ouvrage de Rebecca Bryant et Daniel Knight, the Anthropology of the Future (2019), est certainement la meilleure porte d’entrée pour explorer ce renouvellement thématique. Cette riche synthèse des travaux récemment produits autour des futurs est l’occasion de comprendre comment futurs et avenir ont le potentiel d’être réunis. Or, comme le montre la lecture attentive de Nathalie Ortar, le but de ces deux auteurs est de montrer la diversité des façons dont les humains s’orientent vers l’avenir et comment le passé peut dès lors être une ressource ou une contrainte pour faire projet (El-Sharawi 2015 ; 2017). Pour y parvenir, ils privilégient la description minutieuse des compétences de projection (anticiper un rendez-vous, s’orienter dans une administration, mener un parcours de migration entre deux pays, etc.), entendues comme des techniques. L’avenir apparaît alors en creux de leur démarche, la focale étant mise sur la façon dont, au présent, les futurs sont définis, variant au gré des situations de crise ou d’incertitude.

L’ouvrage de Félix Ringel, Back to the postindustrial future (2018), analysé dans ce dossier par Yves Mirman, est une illustration très réussie de cette recommandation méthodologique. Partant d’une immersion au sein d’une petite ville d’Allemagne de l’Est subissant une difficile période de désindustrialisation, l’auteur montre comment ce travail sur les récits d’avenir implique effectivement, pour les individus concernés, de redessiner des liens entre présent et passé. Il décrit également les conflits générés par la coexistence de plusieurs récits de futurs, pris entre les discours des politiques fédérales qui institutionnalisent un avenir en déclin, et une population qui questionne et résiste à ce scénario.

Figure 3 : Vue d’Hoyerswerda, site principal de l’étude ethnographique de Félix Ringel

Crédit : Photographie d’Ulrich Joho, Licence CC BY-S.A. 2.0.

L’anthropologie des futurs qui se dessine dans ces deux ouvrages est donc avant tout une proposition à prendre au sérieux ces négociations sur les récits de futurs que les groupes sociaux proposent, subissent ou tentent de contourner. Ils nous invitent à suivre les acteurs en train de tenter de rendre possible un avenir à l’aide de futurs prenant la forme de discours et de représentations visuelles. Le travail ethnographique consiste ici à comprendre les techniques déployées pour prendre position face à l’incertitude et tenter d’infléchir le cours des choses en travaillant directement le futur comme une matière première.

L’analyse proposée par Andrea Ballestero dans son suivi des interventions d’activistes, principalement en Amérique latine, à propos de la gestion publique de l’eau et des échanges avec les instances mondiales de gouvernance de cette ressource, illustre une autre facette, complémentaire, de cette orientation du regard ethnographique. L’autrice s’attache à décrire des dispositifs sociotechniques en tension qui, en fonction des imaginaires en jeu, concourent à faire de l’accès à l’eau un droit ou un service. La lecture que propose Barbara Casciarri de cet essai nous convainc du caractère original de cette attention aux futurs en tension. Elle montre notamment comment ces catégories sont portées non par des collectifs, mais par des acteurs singuliers décrits comme tels par l’ethnographe, permettant ainsi de dépasser les discours entre pro et anti projets de développement pour se focaliser sur la capacité des acteurs à naviguer entre ces imaginaires.

Une anthropologie focalisée sur l’individu et sur la capacité des acteurs à définir leur propre futur, peut-elle participer différemment et « mieux » aux débats sociaux qu’elle entend analyser ? Ainsi que le montrent Susan Crate et Mark Nutall (2016) à propos du changement climatique, en cherchant à démontrer le caractère culturel de problèmes écologiques, l’anthropologie risque de s’enfermer dans une prise de parole limitée au seul discours critique. À l’inverse, en faisant siens des enjeux définis par les sciences de la nature et l’ingénierie, elle court le danger de naturaliser des catégories qui méritent pourtant d’être déconstruites, en partie du moins. En témoigne l’essai d’Ulf Hannerz, Writing future worlds (2017), qui n’échappe pas à ce piège, et dont l’écriture apparaît prisonnière d’une vision « occidentale » de l’avenir. Est-il même possible de représenter des futurs de manière à en proposer une représentation détaillée, sans prendre position, explicitement ou tacitement, en faveur d’une conception culturelle spécifique ? Cela nous rappelle également que toute projection s’ancre dans des conceptions situées du temps, des manières de conceptualiser les possibles évolutions de l’Homme selon des lignes de temps différenciées, que ce soit entre elles ou entre les époques et les cultures7. Ainsi, parler de scénarios parallèles — comme le font les prospectivistes pour évoquer des futurs distincts selon des hypothèses de travail méticuleusement choisies — revient également à masquer des rapports de force8. Peut-être serait-il plus juste d’évoquer une hiérarchie de scénarios. Ce faisant, ces exemples nous montrent les limites d’une dissolution de l’anthropologie dans la prospective, et plus largement dans toute démarche d’intervention en faveur d’un avenir spécifique.

Figure 4 : La doomsday clock

La « doomsday clock » indique depuis 1947 le risque de guerre nucléaire, du fait de la tension entre blocs de l’Est et de l’Ouest. Elle représente une certaine manière de faire de la prospective, attentive aux risques, à la probabilité. Comment concevoir d’autres façons de faire scénario vis-à-vis de l’avenir ?

Crédit : ¿Es Realmente Necessario?, Licence CC BY-S.A. 2.0.

C’est pourtant à ce défi, excluant une conception culturelle spécifique, que des auteurs se sont attelés, notamment dans le domaine de la conception. Dans ce numéro, l’ouvrage Anthropologies and Futures (2017), discuté par Isabelle Garabuau-Moussaoui, traite de cette question et confronte les travaux issus d’un paradigme en émergence, celui de l’anthropologie avec le design ou design anthropology (Gunn et al. 2013 ; Wasson 2016), dont Sarah Pink est l’une des représentantes les plus prolifiques au niveau académique. Anthropologies and Futures a été conçu comme le manifeste d’une anthropologie qui se veut contributrice de futurs alternatifs. À ce titre, les auteurs entendent générer des scénarios singuliers qui échapperaient à une vision hégémonique incapable de restituer la pluralité des mondes sociaux, et donc des futurs.

Par son caractère interventionniste assumé, la posture mise en œuvre ici tranche dès lors avec les précédentes productions analysées dans ce dossier. L’attention portée à la diversité des visions du monde place cependant l’anthropologie sur un territoire d’ores et déjà bien balisé, celui du rôle d’interprète et de médiateur dans une logique d’intervention. L’apport des textes réunis se fait plus singulier quand il s’agit de considérer la possibilité de mélanger la description du présent à des formes de spéculation. Malheureusement, comme le constate Isabelle Garabuau-Moussaoui, sur ces sujets l’ouvrage se fait moins précis, les enjeux de réception et de méthode restant finalement dans l’ombre de spéculations conceptuelles et programmatiques. Faut-il y voir une difficulté à proposer une approche réellement à la hauteur des enjeux — c’est-à-dire capable d’avoir des effets sur le monde — ou les limites d’une posture qui conceptualise volontiers, mais aurait peine à renouveler concrètement la manière de conduire le travail ethnographique ?

De cette tentative, on retiendra surtout l’importance de la notion d’incertitude dans la conduite des projets d’anthropologie interventionniste, mise en avant plus spécifiquement dans l’essai Uncertainty and Possibility. New approaches to future making in design anthropology (Akama et al. 2018). Les auteurs invitent à nous focaliser sur l’émergence comme objet d’enquête pour ensuite nous proposer de produire des livrables (textes, ateliers, objets spéculatifs, etc.) destinés à accroître l’incertitude, au lieu de la réduire au moyen d’analyses « classiques ». Comme cela a été montré par ailleurs, l’enjeu est d’utiliser des fictions comme moyen de spéculation, identitaire notamment, pour et par les acteurs concernés eux-mêmes (Helgesen 2016).

La méthode d’intervention privilégiée dans le champ du design est celle de l’atelier, qui couple une phase d’interrogation du présent par diverses formes d’enquêtes quasi ethnographiques, à un travail de conceptualisation fait d’interventions matérielles (via des maquettes, des prototypes, des assemblages divers, etc.). Ces activités stimulantes, car invitant les anthropologues y participant à tester et à explorer, n’en restent pas moins adossées à un cadre de production de la connaissance que les auteurs ne questionnent pas, ou peu. Que se passe-t-il au-delà de ces ateliers ? Comment ceux-ci trouvent-ils place dans le concert des méthodes développées par d’autres, en vue de décrire l’avenir ? On retrouve ici un défi présent notamment dans le cadre de l’anthropologie du développement, celui qui consiste à éviter de légitimer le caractère anhistorique de certaines interventions : absence de prise en compte de la position initiale des acteurs et des collectifs d’une part9, confusion entre intentions (avenir éloigné) et réalisation (présent et futur proche) d’autre part (Joiris et Logo 2012). Nous faisons l’hypothèse que la faiblesse de ces premières approches réside dans leur enfermement en un paradigme original peu ou mal connecté au contexte concret de l’intervention et aux autres formes d’expertises, comme l’ont montré Crate et Nutall (2016).

Une autre voie singulière, ouverte par ces premiers essais, est la capacité à adosser la fiction à la description, en empruntant notamment le registre de la science-fiction. Cette hybridation semble se dégager comme une possible forme d’expression d’une anthropologie tournée vers l’avenir, aux prises avec les récits de futurs parfois imposés par d’autres.

Hwarhath stories (2016), discuté ici par Martin Hébert, est un bel exemple de fiction anthropologique qui explore le potentiel de cette hybridation. Il s’agit d’un objet littéraire singulier, dont l’originalité est de proposer une anthropologie extrapolant de plausibles futurs en agissant sur la relation entre le lecteur et les personnages décrits. Comme le montre avec finesse Martin Hébert, ce mode de récit peut aider à dépasser les apories de l’autorité ethnographique, en offrant au lecteur une présentation nuancée de faits possibles, et en lui indiquant son rôle comme interprète de ce qui lui est donné à comprendre.

Malgré ses nombreuses qualités, ce type de récit est encore en grande partie réalisé aux marges des institutions académiques, entre coulisses de la recherche (Mandel 2019) et exercices au sein d’un établissement d’art (Chin 2017). De son côté, si la science-fiction perçoit l’anthropologie comme une source d’enrichissement potentielle d’un genre littéraire habitué à traiter de l’altérité de manière radicale, en miroir des représentations d’une époque (Stover 1978)10, elle n’a pas non plus systématisé ce dialogue. Le risque est d’obtenir l’effet inverse et de soutenir l’hypothèse d’une incommensurabilité cognitive radicale entre les cultures. C’est la thèse que soutient Pierre Déléage dans un récent ouvrage (2020) faisant état du rapprochement entre certains traits de l’écriture de l’auteur de science-fiction Philippe K. Dick et celle d’anthropologues engagés dans cette direction (à savoir et de manière exclusive Lucien Lévy-Bruhl, Benjamin Whorf, Carlos Castaneda et Eduardo Viveiros de Castro) pour montrer les limites de ce mode de représentation fictionnel.

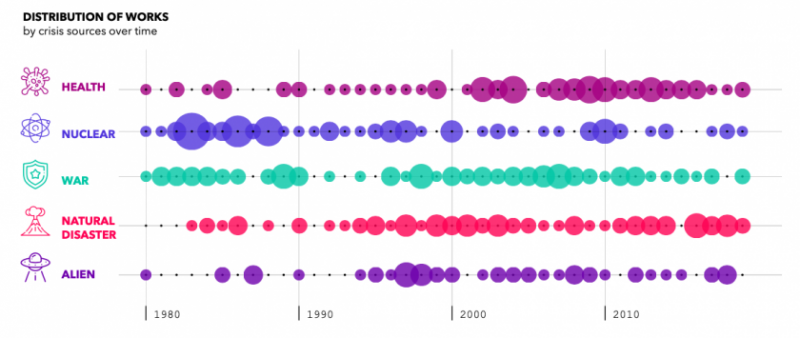

Figure 5 : Imaginaires

En explorant les œuvres de fictions d’une thématique donnée, on peut tenter d’en dégager des patterns, mais aussi y voir la marque des craintes et questionnements d’une époque. Ce graphique a été élaboré sur la base d’une compilation de 486 œuvres de fiction traitant de crises.

Crédit : Le collectif Making Tomorrow, dont fait partie l’auteur.

À l’exception des récentes expérimentations de la Wakanda University pilotée par Elizabeth Chin11, force est de constater que les fictions anthropologiques sont, avant toute chose, des exercices d’écriture. Pour imaginer d’autres formes d’expressions, il peut donc être inspirant de découvrir ce que les acteurs sociaux inventent eux-mêmes. Le futurisme indigène12 dont nous avons parlé plus haut fait usage des représentations du futur en vue de transformer sa place dans la société (en Amérique du Nord, voir Baudemann 2016 ; en Océanie, voir Goodyear-Ka’opua 2017). Il est un excellent exemple de ces explorations au-delà de l’écriture et témoigne d’une vitalité extraordinaire et sans nul doute inspirante. Les expérimentations ont lieu dans le domaine de l’art (Spriggs 2018 ; Lidchi et Fricke 2019), de l’audiovisuel (voir le travail autour de LA Skins Fest13), des « comics » (en témoigne l’héroïne inuite Amka Aliyak de la série Snowguard publiée chez Marvel), des films (en témoigne le succès récent du film Black Panther de 2018 inspiré d’un personnage créé en 1966, et dont on recommande l’analyse de la réception en Afrique par Emilie Guitard, 2018), de jeu vidéo (Terra Nova14 ou Invaders15), voire du cosplay16 ou encore de la mode17. L’industrie des loisirs exploite-t-elle aussi le potentiel du transmédia pour engager les créateurs d’œuvres (Miyarrka Media 2019) et d’audience (Backe 2014) grâce à des procédés proches du design fiction (Minvielle et Wathelet 2017), une méthode destinée à rendre ordinaire et crédible une dystopie dans l’objectif de faire réagir une audience pour prolonger de manière spéculative une démarche ethnographique (Lindley et al. 2014). Prendre au sérieux ces formes d’écritures fictionnelles multimédias, c’est s’autoriser à explorer d’autres façons de conduire une ethnographie des futurs, en s’inspirant du travail d’auto-ethnographie spéculative produit par les acteurs sociaux.

Figure 6 : Design fiction

Un exemple de démarche de design fiction : la distribution d’un journal de 2050 lors du salon de l’agriculture de Paris. Le but de la démarche est d’interroger les visiteurs sur les futurs de ce secteur et de les interpeller sur les limites et défis qu’ils recouvrent.

Crédit : Photographie du collectif Making Tomorrow, dont fait partie l’auteur.

Hwarhath Stories questionne ainsi la possibilité d’étendre le travail de mise en écriture de l’anthropologie au-delà de la narration descriptive. C’est un des nombreux mérites de l’analyse de Martin Hébert de nous montrer comment ce type d’exercice offre, par son incomplétude, un moyen d’ouvrir les futurs et d’impliquer le lecteur dans son travail de construction d’un avenir désirable.

Cette problématique de l’écriture et de l’engagement du lecteur est également au cœur du projet de la philosophe Donna Haraway (op. cit.). Sans se réclamer explicitement de l’anthropologie, elle dialogue cependant avec cette discipline en lui empruntant ses travaux et résultats, et alimente en retour la réflexion d’autres anthropologues. Vivre avec le trouble, traduit par Vivien García et discuté ici par Julien Pieron, illustre cette circulation de la pensée, mais aussi ce souci de l’écriture. L’essai s’appuie notamment sur les travaux d’anthropologues tels qu’Anna Tsing (2005 et 2017) et dialogue avec la science-fiction dite féministe d’Ursula Le Guin et Octavia Butler. Il participe notamment à la réflexion des anthropologues intéressés par les relations interspécifiques, animales ou robotiques (voir la relecture de Caeymaex et al. 2019). Le propos oscille ainsi entre spéculation, écriture fictionnelle, et réflexion sur la manière de lier des écritures de natures différentes dans une proposition qui se veut aussi performative pour le lecteur. Ici, comme le montre avec justesse Julien Pieron dans son article, l’interpellation du futur tend surtout à rendre plus complexe le présent et à montrer la coexistence d’alternatives en gestation. Se constituer en archéologue des futurs pour tenter de questionner, faire vivre et transformer ces projections diverses, c’est peut-être là le projet principal auquel peut prétendre une anthropologie de l’avenir qui assumerait sa part d’intervention.

Projection

La récente vague de publications offrant un regard anthropologique sur le futur et l’avenir fait écho à de très nombreux enjeux contemporains, qu’ils soient économiques, écologiques ou sanitaires. Les ouvrages discutés dans ce dossier offrent à la fois une forte assise méthodologique pour décrire et analyser les usages sociaux des futurs, mais également pour renouveler la participation de l’anthropologie à la création de l’avenir. Cette articulation ne va toutefois pas de soi et pose de nombreux défis. Une partie d’entre eux porte sur la nature de l’engagement de l’anthropologie, à la manière de ce qui est déjà discuté dans le champ du développement ou de la conception. Mais des éléments nouveaux émergent également, en particulier concernant le potentiel spéculatif de l’écriture ethnographique, et dans l’exploration d’autres formes médiatiques pour créer un sens de l’engagement vis-à-vis des partenaires de l’enquête ethnographique.

Dans cette introduction, nous avons cherché à prendre appui sur une distinction précieuse que propose la langue française entre futur et avenir. Nul doute que notre proposition est discutable dans les termes. Nous faisons toutefois l’hypothèse qu’en différenciant deux niveaux selon un clivage peut-être encore trop simpliste, celui de la représentation d’une part et de la réalité de ce qui va advenir d’autre part, nous sommes en mesure de « libérer » l’anthropologie de son obligation descriptive pour l’inviter à explorer d’autres formes d’interventions. Naturellement, nous avons la conviction que c’est de cette capacité à documenter les techniques de projection, à identifier et démêler les tensions entre futurs concurrents, que l’action de l’anthropologie dans ce domaine trouvera sa pertinence et son originalité. Mais elle peut aussi espérer mieux. Alors qu’elle a trouvé une légitimité dans diverses activités de création d’avenir proche (design, aide au développement, soutien aux politiques publiques, accompagnement de mouvements sociaux, etc.), elle a le potentiel pour gagner encore en pertinence en intervenant à l’échelle du temps long, celui des transformations plus radicales peut-être et des enjeux globaux auxquels doit faire face l’humanité.